プロスポーツをとことん楽しもう

「最近、子どものドリルの字が見えにくい」「何となく目がかすむ」「もしかして老眼かも…」など、リビング読者にもこうした目の不調を感じている人は少なくないはず。また、スマホの普及により、そうした目の症状は、20代、30代の若い世代にも増えているとか。見えづらいという状態が続くと、見えないことにイライラする…といったことも。クリアな視界で晴れやかに過ごすためにも、目の健康について考えてみませんか。

そもそも私たちが物を見る際には、水晶体と毛様体筋を用いてピントを調節。毛様体筋が収縮して水晶体が厚くなることで近くに焦点が合い、逆に毛様体筋がゆるみ水晶体が引っ張られて薄くなることで遠くに焦点が合うという仕組みになっています。

どうして老眼になるのかという疑問を、佐藤裕也眼科医院の渡部 環先生に聞いてみると「私たちの目は徐々に、毛様体筋の動きが鈍くなってくるほか、水晶体も硬くなっていき、ピントを調節する力が低下していきます。子どもの頃から調節力の低下は始まり、一般的に45歳ごろから、実生活に影響が出始めます」と話します。

〝新聞などを以前より離して見るようになった”と感じたら、それは老眼の始まりなのだとか。下のアンケートのように、リビング読者もふとした瞬間に実感しているようです。老化減少の訪れにショックを受けたり、「気のせい、認めたくない」という声も寄せられました。

渡部先生によると「老眼は避けては通れない老化現象」とのこと。見えづらいままで何も対策をしないでいると、無理にピントを合わせようと目はさらに働きっぱなしになり、老眼を加速させる要因にもなるそうです。

今は老眼鏡自体もファッション性に富んでいるので、オシャレを楽しむ感覚で取り入れるのも手。また、老眼鏡に加え最近は、多焦点のコンタクトレンズもあるとか。上手に老眼と付き合っていくことが大切です。「すでに老眼鏡やコンタクトレンズをしている人も、長年同じものを使っているとピントが合わなくなっている場合も。少なくとも一年に一度は見直しましょう。また、老眼と思い込んでいても実は目の異常が隠れている場合もあるので、定期的な検査をおすすめします」(渡部先生)。

リビング読者発

これって「老眼かも?」と感じたとき

老眼についての素朴な疑問

幅広い世代で今や手放せないスマートフォンやタブレット端末。長時間、画面を見続けることで起こる眼精疲労が〝スマホ老眼〟と呼ばれているとか。渡部先生にスマホ老眼の知識や改善策を教えてもらいました。

「例えば勢いよく走った後は足の筋肉の疲労から、うまく足が動かなくなるのと同じで、目の毛様体筋も使い過ぎるとピント調節がうまくできなくなります。それがスマホ老眼の原因です」と渡部先生。また、画面を集中して見続けることでまばたきが減少し、ドライアイなどを引き起こすケースも多いとか。さらに、液晶画面からのブルーライトは目の網膜へダメージを与え、睡眠の質にも影響するそうです。

「スマホを使わないという生活は難しいですが、そうしたスマホ老眼の症状は画面を見ない時間を増やせば、多くの場合は改善するでしょう。症状が続くと頭痛や肩こりなどが現れることもあるので、意識して目を休ませてあげたいですね」(渡部先生)。

日々の疲れが蓄積したままでは、目の老化を早めることにもつながりかねません。渡部先生に日頃から気をつけたい生活習慣と、簡単にできる目の疲れに効くトレーニングを教えてもらいました。普段、働きっぱなしの目を、意識的にいたわりましょう。

働きっぱなしの目のために

日頃から心がけたいこと

1時間見続けたら10~15分休憩して遠くを見るなど、定期的に休憩を。立体的で奥行きのある風景画などを見るのも手。画面との距離は40cm以上離すようにしましょう。

目を温めると血行がよくなり、毛様体筋の緊張がほぐれます。タオルを濡らし、電子レンジで温めてホットタオルにしたり、市販の目元を温めるグッズを使ったりするのも有効。緊張状態の目を冷やすのはNG。冷たい方が好きな人は一度温めてからクールダウンを。

パソコンやスマホに集中するとまばたきの回数が減ります。目の乾燥やドライアイ対策に、意識的にしっかりまばたきしましょう。目薬は、目の疲れをやわらげるタイプのものや涙の不足を補うタイプのもので、防腐剤フリーがおすすめ

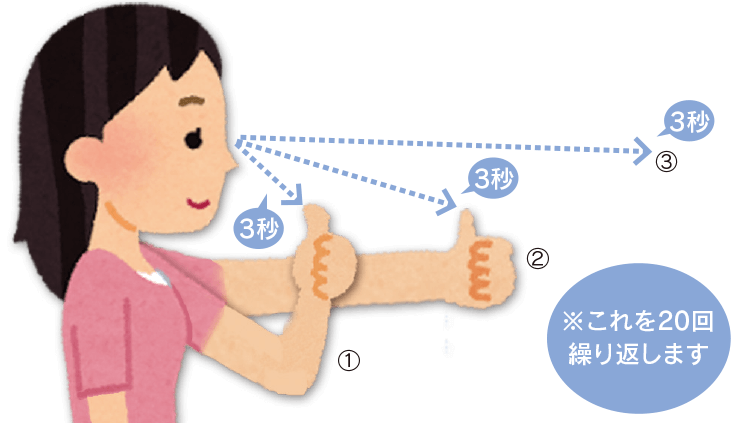

眼の疲れに効く

セルフトレーニング

ピント調節をつかさどる毛様体筋に働きかけるトレーニングを紹介。

スマホ老眼などの目の疲れや、老眼の初期段階にも効果が期待!

老眼や目の疲れを放っておいて、見えないことへのイライラを募らせるよりも、早めに眼科やメガネ店などで検査を受けて適切な対策をとり、視界良好、心も晴れやかに過ごしたいものです。毎日働きっぱなしの目をいたわるためにも、渡部先生が教えてくれた生活の中で気を付けたいことやトレーニングも実践して、毎日を笑顔で過ごしましょう。