タイムマシンでは、行けない明日

雨の季節。小雨もあれば大雨も。日本語には、ほかにも雨を表す情緒的な言葉が多く存在しています。そんな美しい日本語を集めてみました。 紙面協力/京都リビング新聞社

(りょくう)

新緑の季節に降る雨。緑は木々の葉など植物を表しています。

「翠雨(すいう)」「青葉雨(あおばあめ)」も同じ意。

※「玲瓏」は美しい響きのこと。緑の豊かなころ、美しい響きの滝、あるいはその美しい滝のような人。

滝の年齢とは、いくつくらいのことを指すのでしょうか

(こくう)

空が黒くなってしまうほど降る大雨。

(こうう)

花に降りそそぐ春の雨。赤い花が散る様子を雨に例えて呼ぶことも。

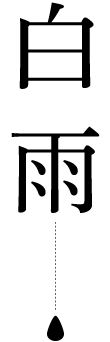

(はくう)

夕立、にわかに降りやむ雨。俳句の世界では、「ゆうだち」と読むことも多い。

※行水や洗濯などで使われていた、たらい。突然の白雨が金だらいに当たる音がして、

「出しっぱなしだよー」と気付かせてくれたのですね

春に降る「春雨(はるさめ)」や、夏の夕方に特に多い「夕立(ゆうだち)」、霧のように細かい「霧雨(きりさめ)」、降ったりやんだりする「時雨(しぐれ)」など。いずれも雨を表す言葉で、季語にもなっています。四季で雨の表現があるのですね。

ここより上では色を使って表すものを、ここからは一般的にはなじみの薄い〝雨の言葉〟をピックアップしました。

これらの言葉を使った和歌や俳句、現代短歌などもあります。現代歌人集会理事長の林和清(かずきよ)さんに教えてもらいました。解説(各※)付きです

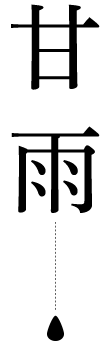

(かんう)

しとしとと、植物を育てる春の雨。恵みの雨「慈雨(じう)」とも。

※花を咲かせて散らす大仕事を終えた桜。そんな葉桜に、お疲れ様と癒やすような甘雨が降ります。

散っているはずの桜が、満開で咲いているイメージができますね

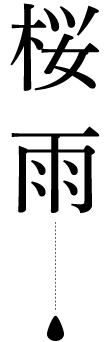

(さくらあめ)

空桜の花が咲くころに降る雨。

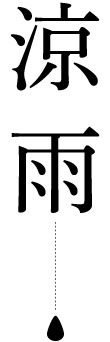

(りょうう)

涼しさが感じられるような夏の雨。

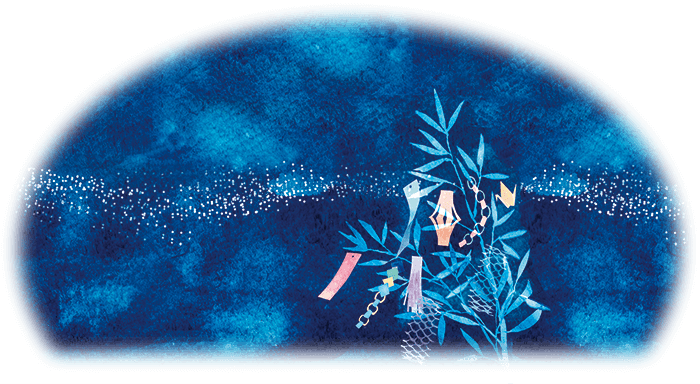

(せんしゃう)

7月6日に降る雨。七夕の前日、ひこ星が織り姫との逢瀬(おうせ)に使う

牛車を洗うことで降る雨と言い伝えられています。

※ゆうべは見えていた星が今夜(7月6日)は雨で見えない。7日は大丈夫かなと心配するような歌です

(さいるいう)

7月7日、七夕に降る雨。ひこ星と織り姫が別れを惜しむ、または会えずに悲しむ雨。

※「車軸を流す」は大雨のこと。7月7日に、激しい雨が植物のソテツを打つように降っているイメージです

(なみだあめ)

ほんの少しだけ降る雨。また、悲しみの涙が変化して降るような雨とも。

(つきしぐれ)

月明かりの夜に通り過ぎていく時雨。

※俳聖・松尾芭蕉の亡くなった後、追悼句会での作品です。

二度三度読み返すことで芭蕉の面影が浮かぶような文を、雨のしぐれる月明かりで読んでいたのでしょう

(ゆきげあめ)

雪を解かす春先の雨。

※まだ寒い時期に、やまない雨が容赦なく竹を切る人に降りそそぐ。

それを見ているような状況でしょうか。雨のおかげで季節や情景が想像できます

(そでがさあめ)

袖を笠(かさ)にしてしのげるほどの小雨。

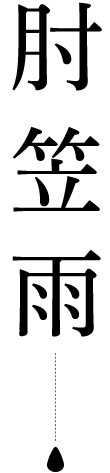

(ひじがさあめ)

笠をかぶる間もなく急に降りだす雨。肘を頭上にかざしてかさ代わりにすることから。

※母親の時代には肘笠雨と言っていた、にわか雨。ここは降っているが西側はやんで虹が光っている。

もうすぐ雨のやむことが分かる、明るい歌です

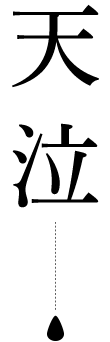

(てんきゅう)

空に雲が見えないのに降る雨。

※晴れているのに降る雨の中、公園にベビーカーだけがあり人はいない。

雨宿りしているのか。なぜベビーカーだけ置いて行ったのか。現代の風景が目に浮かぶ、不思議な歌

降る雨を美しく表現する、さまざまな日本語。その背景には何があるのか、東京医科歯科大学 教養部 文学分野教授の木谷真紀子さんに聞きました。

「雨を表す日本語は、文化や故事が元になっていることが多いんです。日本は雨が多いですよね。雨をうっとうしく感じてしまうからこそ、名前をつけて楽しんだり、一日限定の言葉で季節を感じたり。言葉で気持ちを切り替えて雨をいとおしく慈しみ、楽しめるようにしたのではないでしょうか。このように、雨を好意的にとらえたい文化や歴史が、言葉を作ってきたのだと思います」

木谷さんは、「雨の違いを感じる文化も日本ならでは」と言います。

「『ざーざー』『ぽつぽつ』というオノマトペ(擬声語、擬態語)もおもしろいですが、音のない『しとしと』も感覚的に理解できるのは、心や時間にゆとりがあるからこそ。またその音を感じることで心や時間にゆとりを持とうとしたのでしょう。

正月三が日に降る雨や雪をさす『おさがり』や、雷を伴うにわか雨の『神立(かんだち)』など、空に神様がいるような感覚も独特。

季節や降り方によって変わる雨の言葉。今降っている雨にいろいろな名前が付いていると思えば、憂鬱(ゆううつ)に思われがちな雨が違って見えますね」

雨は、古くから和歌にも愛されてきた題材だそう。

「和歌には、花、月、ウグイスなど決まりきった歌がありますが、季節やタイミングが限定的であることが多いです」と林さん。

「ですが雨はとても日常的。特別につくられた和歌の世界で、生活に触れている身近な自然です。中でも鎌倉時代、伏見天皇の皇后にあたる永福門院鏱子(しょうし)は、雨の歌を多く残しています。(下記も)自然を観察し、そこに思いを投影した永福門院子らしい歌です」

※時雨の後は月の光もぬれて見える。雨で洗われ空気が澄んでいる様子、

現代人でもわかる感覚ですよね。雨が肯定的に捉えられています