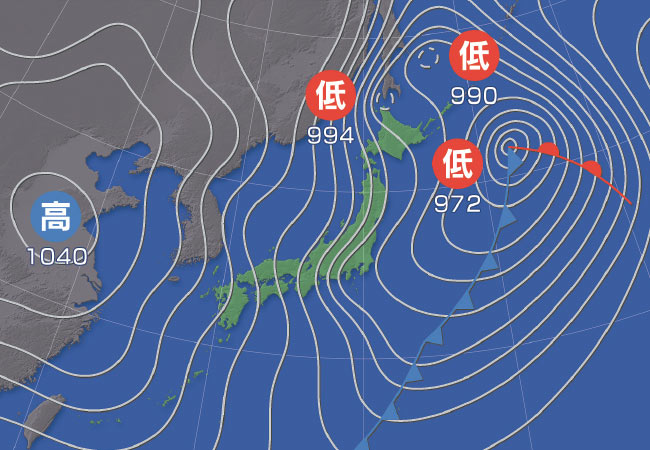

暮らしに役立つ天気予報

コロナ禍で人と会う機会が減った中、メールやLINEを使う機会は増えたのでは? でも、文字だけでのやりとりにストレスを感じることはないでしょうか? そのストレスの正体や、上手なコミュニケーション方法について探ってみました。イラスト/かわすみみわこ

1~4は、読者から寄せられた「メールやLINEなど、書き言葉でのやりとりで〝モヤッとした〟出来事」に関するお便り。相手の言葉選びのセンスに複雑な気持ちになったり、真意のほどがわからず悩んだり…。

「文字だけで書かれた文章は情報量が少ないため、こうしたストレスが生じやすいです」と話すのは、京都精華大学で「コミュニケーション論」の講義を行う熊野森人さん。「例えば、会話であれば顔や声の表情、間合いなどを手掛かりに相手の人柄や気分、言葉に込められたニュアンスを感じ取れますが、書き言葉からは読み取りにくい。1のエピソードも、もし直接会って相手の口調を聞いていたら、そこまでの違和感は残らなかったかもしれませんね」

さらに熊野さんからは「多くの人は『良くも悪くもない情報』があると、それを悪い方に取りがち」との指摘も。相手の表現に引っ掛かりを感じるときは「意識して楽観的にとらえるようにするといいと思います」。

書き言葉でやりとりする際にムッとしたり・させたりせずに済む方法は、まだありますか?

「テクニックのひとつとして、言葉ではない記号を入れることで気持ちを正確に伝えることができます。例えば『(笑)』を入れて、冗談だよということを伝えたり、絵文字を入れて、言葉で足りない所を補完しても良いでしょう。また、書き言葉のやりとりで関係がこじれかけた場合は、先ほどからの繰り返しとなりますが、思い切って電話したり、直接会って話すことで無用なわだかまりを解消することができると思います」

私は言葉に対してセンシティブな方ですが、案外、じぶんが気にしすぎなのかな?とも思ったりします。例えば、外国の方と翻訳アプリを介してやりとりをしたとき、日本語に変換された文章が変だったとしても、大枠の意味さえ理解できると、それに対して詮索しません。一方、身近にいる人たちの文面は細かく表現を拾って、一喜一憂する。これは、じぶんと同じ言語を使う人であれば、じぶんと同じくらい、言葉へのセンサーが過敏であって当然というおごりかも。一方で、じぶんの文章と同じくらい、または感心してしまうほどの文章と出逢ったとき、それを書いた人とは、ぜったいに仲良くなれるので、いっぱい楽しいお話をしてみるべきだと思います。

熊野森人さん

クリエイティブディレクター

京都精華大学 講師

著書に、同大学での講義「コミュニケーション論」を書籍化した「うまくやる」(あさ出版)

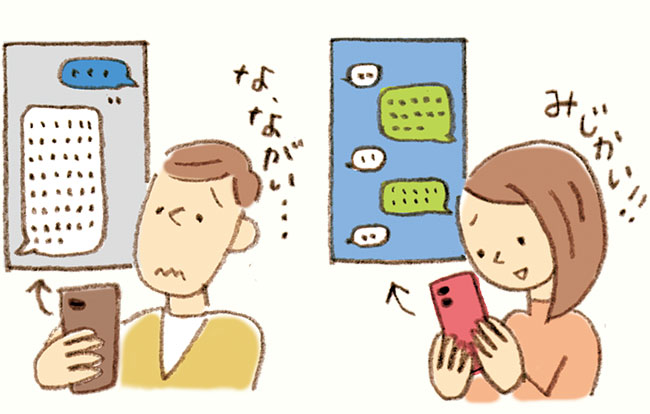

5のお便りにあるように、文章が長いとストレスを感じる人、反対に短いと冷たく感じる人、いろいろな人がいるように思います。

「それは内容の要点を優先させる『結果重視』なのか、共感や空気感を優先させる『プロセス重視』なのかの違いだと思います」と熊野さん。「おそらく5の方は、あいさつをしたり、細かな状況を説明したり、共感や空気感の表現を優先されていたのでは。結果文章が長くなり、受け取った相手には要点が見えにくくなって『文章が長い!』と言われたのかも」

伝えなければならない情報が多い場合も文章は長くなりがち。すっきりまとめるにはどうすれば…? 「『お手紙を書く』というフォーマットで考えず、もう少しビジネス的に『企画書を書く』というように考えては? 企画書は、『題目』『現状解説』『それに対する提案』『懸念事項』といった構成になっているので、それらをまず箇条書きにした上で、そこに装飾していく形で言葉を乗せていくとスマートですよ」

また、説明のしっかりした文章か、短く簡潔な文章のどちらを好むかは、「文章を何のツールで読み書きすることが多いか」によって変わる場合も。詳しくは下に続く記事で紹介します。

スマホメールやLINEの絵文字、またはスタンプ─。今の10代・20代は多用しすぎない傾向にあるそうです。6のお便りのような、メッセージの後に複数の絵文字を並べる手法は「40代以降のかつてガラケーを使っていた世代に特徴的」とか。

「1990年代から現在の間に、書き言葉のツールは変遷を重ねてきました。それに伴いマナーのあり方も変わっています(下表)」と熊野さん。「返信の有無を気にするかどうか」も、どのツールを使ってきたかで世代差が出るそう。「40代以上の人は、メールを送って返信をもらう(またはその逆)でワンセットという感覚が強め。LINEの『既読スルー』を気にするのもこの世代といわれています。一方、グループLINEに慣れている今の若者世代は、自分の発言に返信がないことをそこまで気にしません」

グループLINEは仲間と共有している一つの部屋で、そこへは誰もが好きなタイミングで出入りできるといったイメージだそうです。

相談者が書いた「いじめられた」「たたかれた」といったネガティブな言葉は復唱しないようにしています。例えば、「いじめられたとき、どう思ったの?」と返信する代わりに「いやなことがあったとき、どう思ったの?」と返すとか。

ネガティブな言葉がタイムライン上に残ると、それを見返すたびにつらい記憶が呼び起こされるので、そうならないための工夫です。