「イヤ!ここがイヤ!」【こそだてDAYS】

SNSやブログ、あるいは一般公募のコンテストなどで、自分で撮った写真と自作の俳句(または川柳)を組み合わせた「写真俳句」を発表する人が増えているそうです。その魅力を探りました。イラスト/オカモトチアキ

写俳、俳写、フォト俳句…など、さまざまな名称で親しまれているという「写真俳句」。

東京都の「写真俳句連絡協議会」の会長・中村廣幸さんに聞いたところ、作品づくりのポイントは、①自作の写真を使う②自作の俳句を使う③写真と俳句を一体化させて表現する、の三つ。「本格的な写真や俳句の技量は必要なし。撮影した写真にタイトルをつけるように句を添えてみましょう」

写真はスマホで撮ったものでOK、俳句も季語などのルールが難しければとらわれなくてOK。「写真を撮影したときの感動を素直に表すことが大切です」と中村さん。

それから、もう一つポイントが。「俳句が写真の説明にならないようにすると表現の幅が広がります。俳句と写真がつかず離れず共存している状態が理想です」

スマホの普及やSNSの人気を受け、身近になった写真俳句。最近生まれたジャンルなのかと思いきや、そうではないようです。

「俳句と写真の合体制作は、写真家で俳人だった故・伊丹三樹彦さんが1970年に『写俳』運動を創始したことが始まりと考えていいと思います」と中村さん。

またその後、写真俳句連絡協議会・名誉顧問で作家の森村誠一さんが2005年に著書を通じて写真俳句の魅力を伝えたことで再び脚光を浴びるように。森村さんの出身地・埼玉県熊谷市をはじめ、いくつかの自治体や企業などでは写真俳句のコンテストも行われています。

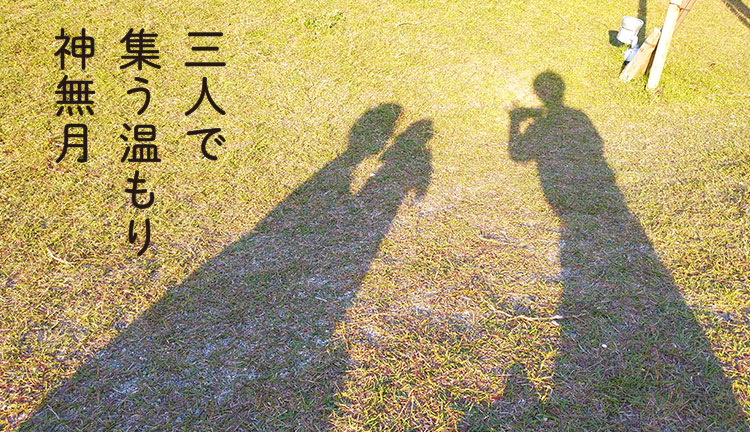

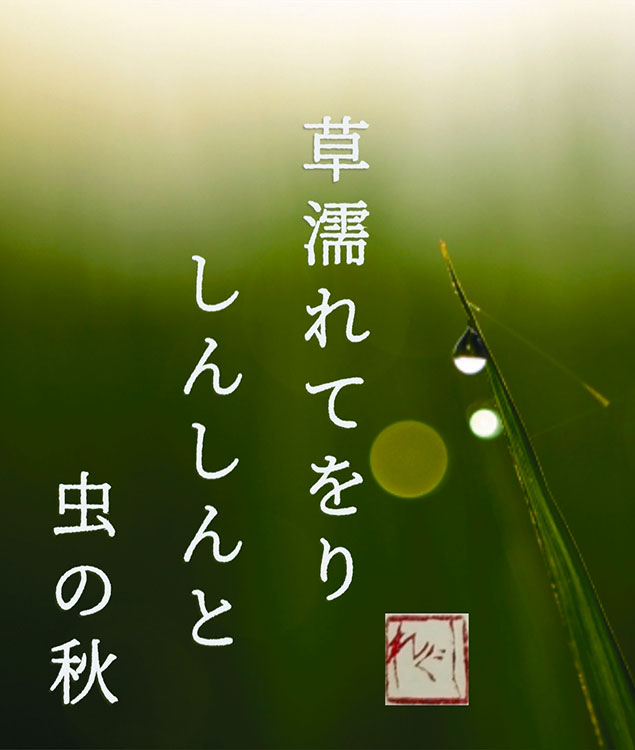

8月に「リビング滋賀」紙上で写真俳句を募集したところ、読者からもすてきな作品が届きました。

作者の3人に作品づくりの方法や心がけているポイントも聞いてみましたよ。

コロナ禍に、散歩を兼ねて近くのスーパーへの買い物に1時間をあてていました。この期間の記念、記録にと思い、時々あたりの様子を写真に収め、後から五七五の句を付けました。写真俳句は15年ほど前、テレビで紹介されているのを見たころから始めています。

普段から四季の風景や生き物をカメラに収め、俳句の良い題材になりそうと感じた時に詠んでいます。いつも「写真を撮影→写真に合う句を制作」の順で作っています。写真は、今年の8月の集中豪雨の後、琵琶湖畔の桟橋の柱の上にとまっている鳶(とび)を撮りました。

子どもの写真をフォトブックにまとめているのですが、そこに自作の句を添えて「写真俳句」を楽しんでいます。先に写真を撮り、そこに季語や伝えたいテーマなどを組み合わせながら、どんな広がりが生まれるかを模索しつつ作ります。俳句だけを作るときとは、思考過程が違っている気がします。

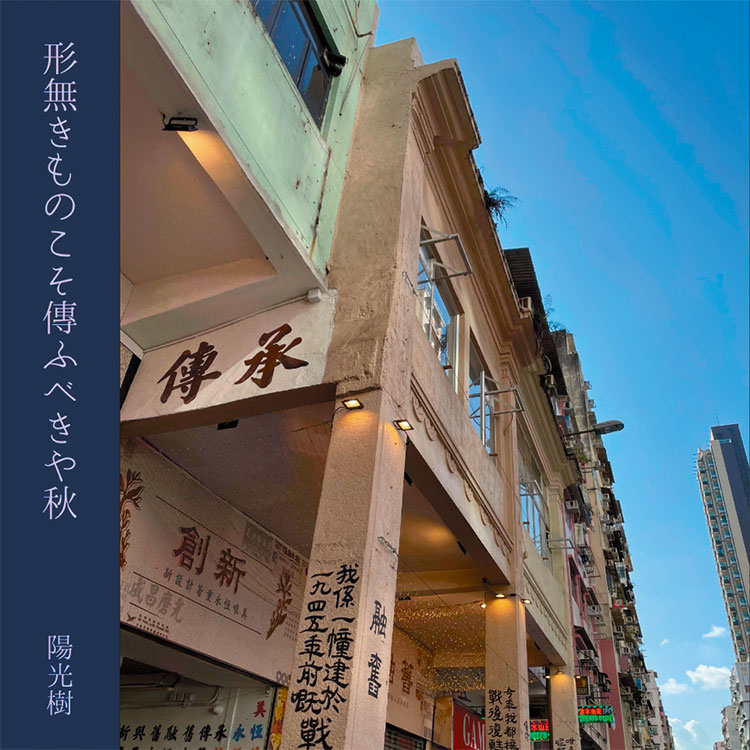

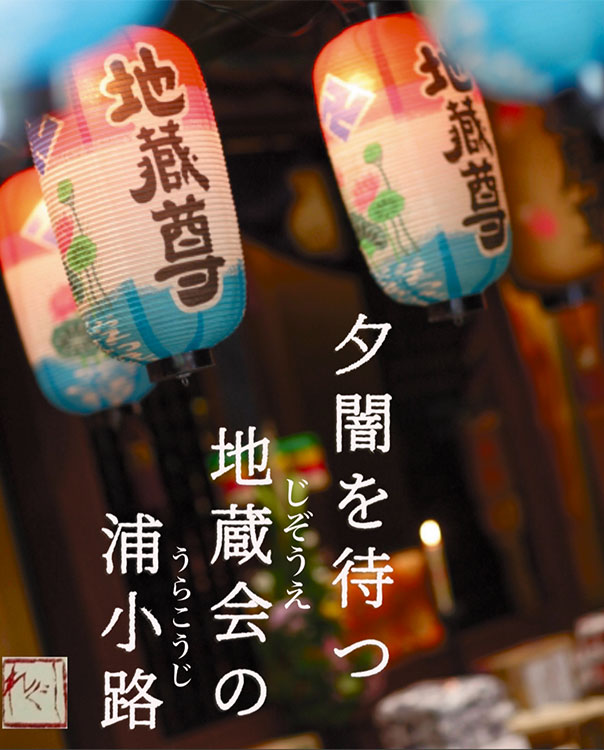

近頃はインスタグラムで写真俳句を発表している人も。編集部が注目した「インスタ俳句」の作者2人に作品づくりの方法やこだわりについて聞きました。

人によって句から見える世界

こんなに違う!

本紙で連載中の俳句コーナー「ここで一句」の選評者で俳人の中田剛さん(滋賀リビングカルチャー倶楽部講師)にも、写真俳句をより楽しむためのアドバイスをもらいました。

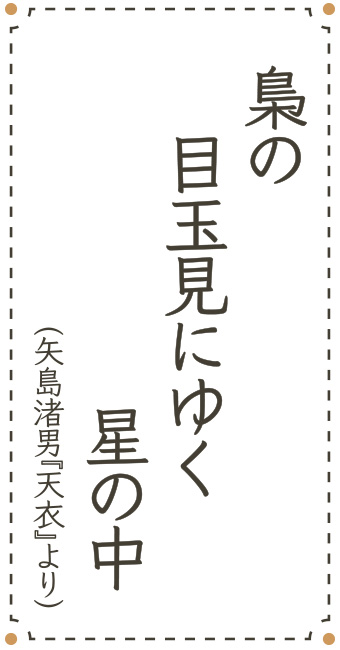

「1枚の写真に対して俳句1句だけ作るのではなく、1枚に対して複数の句を作る、あるいは俳句1句に対して複数の写真を撮ると、より面白くなると思います。単眼ではなくて複数の視点(複眼)の中に、対象の本質が見えてくることもあると思います」

一人で複数の句を作ったり、複数の写真を撮ったりするのも面白そうですが、同じ写真に対して何人かで句を詠んだり、同じ句にそれぞれ写真を持ち寄ったりしても発見がありそうですね。

試しにやってみました。

同じ句に対して、思い浮かべる映像は人それぞれ! この句の主語は誰なのか(性別、年格好、人数など)もいろんな想像が楽しめそう。また、句に合わせる写真として、登場人物を入れるのか入れないのかなども人によって違いが出そうですね。