ボルダリングジム「ロックメイト」のキッズパークへ行ってきた!

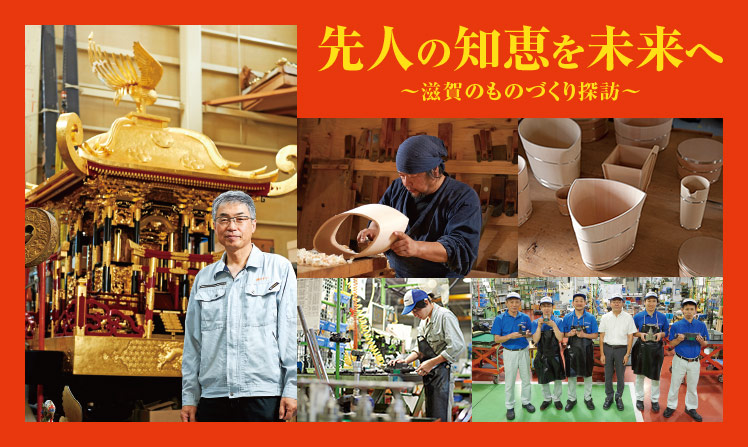

滋賀県では、歴史あるものづくりに取り組む企業や職人が数多く活躍しています。伝統工芸から工業製品まで第一線で活躍する人たちに、先人から受け継いだ技や志、未来への展望について聞きました。

「人が担いで巡行するため、360度どの角度から見ても美しく、耐久性も必要です」と酒井清裕さん。写真の修復中の神輿は、五個荘町で保管されていたもの

錺金具は、工房で一つ一つ手づくり。総数は1基の神輿で1000枚以上に及び、最も時間と手間のかかる作業とか

「神輿(みこし)は神殿を小型化したもの。人々の崇敬の対象となり、地域の誇りとなるような荘厳さや豪華さが求められます」

そう話すのは「株式会社さかい」の代表取締役・酒井清裕さん。同社は自社工房で、神輿の製造を一貫して行う県内でも数少ない企業。土台となる木地の加工から、漆塗り、装飾用の錺(かざり)金具の加工、組み立てまでの工程を手がけています。

工房では社員である若い職人たちが作業する姿も見られました。

清裕さん自身も若い頃から現場に出て、祖父・清三郎さんや父・清さんの手伝いをしていたそう。先代の父からは技術を、初代創業者である祖父からは目先の利益より日々努力を重ねることの大切さを学んだと言います。

さかいでは神輿の修復なども手掛けているため、その際に先代が残した仕事ぶりを目にすることもあるそう。

「神輿は修復すると、さらに50年から100年は持たせることができます。私が今、先人の神輿を見て感じるように、後世の職人にも『すごいな』と認められるような仕事をしたいですね」

最近は、神事に用いる神輿のほか子ども神輿の依頼が増加傾向に。崇敬の対象から地域の交流を図る存在へと、その役割は変化しているようです。

「神輿を通して、地元への愛着、祈りや感謝の心も次世代につなげたら、うれしいです」

中川周士さん。木の部位や桶の口径の丸みに合わせて、250~300種類のカンナを使い分け、作品を仕上げます

ドン・ペリニヨンの公式シャンパンクーラー(左)をはじめ、シャープかつ優美な周士さんの作品。大学時代に専攻していた現代美術の知識も生きているようです

「木は同じ種類でも、育ってきた環境や部位により性質が異なります。それらを理解して初めて、木の取り扱い方、用途やデザインが見極められるんです」

こう話すのは「中川木工芸 比良工房」の中川周士さん。大学卒業後、父・清司さんに師事する前から、職住一体の環境の中で〝木とのつきあい方〟を学んできたと言います。

かつては生活必需品だった木桶ですが、現在は需要が減少し、「実用品から特別なおもてなしのアイテムへと変わってきている」とか。そんな時代の変化を見据え、木桶の新たな可能性に挑んできました。

2010年には、これまでにないシャープな縁の形が特徴的な木桶を作り、それが有名ブランド「ドン・ペリニヨン」の公式シャンパンクーラーに認定され、一躍有名に。その後も海外での作品発表を積極的に行っています。

そのせいもあって、比良工房には海外から学びに来た弟子たちの姿が。彼らが技術を持ち帰ったら、また新たな木桶の可能性が生まれそうですね!

「木桶には約700年の歴史がありますが、それは変化と革新の繰り返しがあってこそ。伝統を守るだけではなく、進化につながる作品を提案していければ」

最近は滋賀県産の木を使った普段使いの器の製作も。木桶の技術を未来につなぐ挑戦は続きます。

廣瀬バルブ工業の小野慎一さん(左から4人目)を中心に従業員が勢ぞろい。同社で手掛けるバルブは形や大きさもさまざま

バルブを構成する数多くの部品は、検査を経た後、手作業で組み立てます

彦根市の地場産業の一つ、バルブ産業。市内には27社前後のバルブメーカーと70~80社の関連企業が集まり、その中で最も古い歴史を持つのが廣瀬バルブ工業株式会社です。

ちなみに「バルブ」とは、水や油、ガスなどの通り道に設置して、流れの方向、圧力や量などを制御・調整する機器のこと。生活や産業のあらゆるところに使われています。その中で、同社で取り扱うのは製鉄プラントや建設機械、工作機械などに用いるバルブ。開発・製造・検査を一貫して担っています。

機械の確実かつ安全な稼働のため、バルブの製造には精密で確かな技術力が欠かせないそうですが、一方で「一般の人がバルブを目にすることはほとんどありません」と代表取締役の小野慎一さん。

「ですが、健康であれば体の細部を気に留めないように、目立たず当たり前と感じてもらえることも製品の価値だと思っています」

近年は海外に進出するほか、環境に優しい高圧水用バルブなどの開発・製造にも着手。一方で、国内の関連業者の後継者不足が課題とも感じているそう。

「性能や品質を向上させることで、彦根のバルブ製造の伝統を守っていければ」と小野さん。目立たなくとも欠かせない〝縁の下の力持ち〟は、これからも彦根の地で進化を続けます。