梱包用のバンドで小物づくり~コースター~

2月16日は「天気図記念日」。日本で初めて天気図が作られた日にちなんだ記念日です。天気図の読み方や天気予報について、日本気象協会に話を聞きました。

記事協力/京都リビング新聞社

「服装や予定を決めるときに役立つ、天気予報。気温や湿度、風向きなど地球上のさまざまな観測データをもとに作成されています」とは、同協会関西支社の気象予報士・小寺啓太さん。技術が進歩したことで、花粉や紫外線といった、関連情報も観測できるようになったそう。

「天気予報は、経済活動にも活用されています。京都のように観光業が盛んな地域では、桜の開花予想の関心も高いのでは。また、雨の日は外出を控える人が増えますね。予報が商品の仕入れ量などを考える指標になります。天気は私たちの生活に、いろんな影響を与えているんですよ」

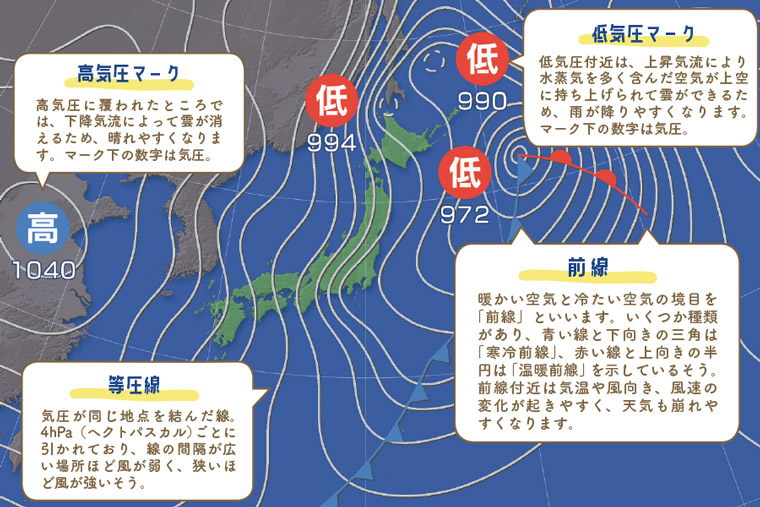

天気予報に使われている天気図は「現在の気圧配置や前線、台風の有無などが記されています。季節によって典型的な気圧配置が見られますよ」と小寺さん。

下図は2023年1月24日午後9時の天気図。図中のマークについて解説してもらいました。

「これは、冬によく見られる気圧配置。日本列島の西側に高気圧、東側に低気圧があり、等圧線が縦に並んでいるのが特徴です。

風は気圧が高いところから低いところに向かって吹くため、大陸の冷たい空気が日本海を通って日本列島に移動します。このとき、空気より水の温度が温かいため、海上で水蒸気が発生。しだいに雪雲となって日本海側の地域に雪を降らせます。

この日は京都でも記録的な大雪となり、交通機関に影響が出ました」