キレイが続くプロの収納術

デジタル機器が普及しても、まだまだアナログの文房具は健在。その魅力や、はやりについて、京都の文具メーカーや雑貨店に聞きました。各店の担当者や読者に、愛用しているアイテムも教えてもらいましたよ。写真/桂伸也ほか 記事協力/京都リビング新聞社

京都は和文具店も多数。1953年創業の「嵩山堂(すうざんどう)はし本」は、日常使いできる便箋やはがき、冠婚葬祭用の金封、書道用品などの紙製品を扱っています。

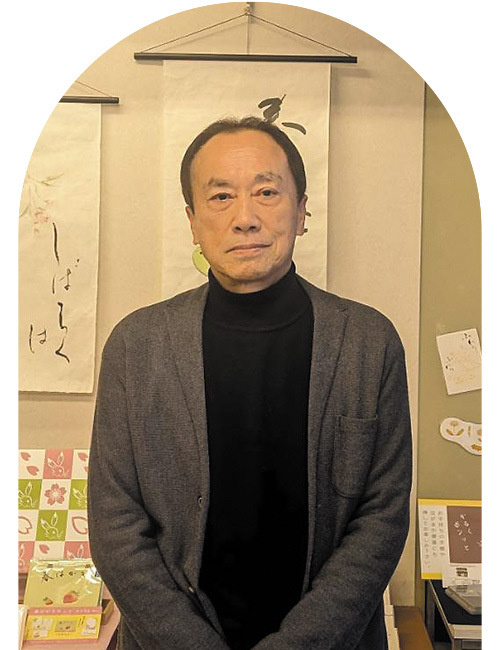

「当店のお客さまは手紙を書くことが習慣になっている人が多いですね。書道用品の需要は減少傾向ですが、便箋などは変わらず購入されています」とは、同社社長の田中利男さん。

最近は、従来の祝儀袋にちょっとしたメッセージを書き添えて渡すという人が増えているそう。

「形式にとらわれすぎず、カジュアルに思いを伝えたいということでしょうか。『心ばかり』など文字が入ったポチ袋も人気ですね」

同店では、いずれも高品質な和紙を使用。

「和紙は、その質感にあたたかみがあります。時代に合わせて商品の形や用途は変わっていきますが、受けとったときに心があたたかくなるようなものを作り続けたいですね」

1932年に創業した和文具メーカーの「表現社」。同社のアートディレクター・高倉英俊さんによると、近年は一筆箋やメモ帳の種類が豊富になっているとか。

「プレゼントにカードを添えたり、職場でメモを残したり。たった一言でも、手書きの文字が届くのはうれしいもの。遠くの人ではなく、身近な人に手渡せるようなものがよく売れています」

同社は、イラストレーターとコラボレーションした文房具ブランドを展開しています。

「日本にはたくさんの作家がいますが、実際に作品に触れる機会は、意識しないとなかなか作れません。そこで、多くの人が暮らしの中で自然に作品を楽しめる〝土壌〟を作りたくて」と高倉さん。

文房具イベントに出店すると、これらを購入するのは、大半が女性。ポストカードなどに描かれたイラストを切り抜き、ノートや手帳に貼ってコラージュするという楽しみ方もはやっているそう。