世界的に患者数が減少している国が多い中、日本では増加し続けている「骨粗しょう症」。現在の患者数は約1300万人で、そのうち女性が約1000万人。10月20日は、「世界骨粗鬆症デー」。この機会に、骨の大切さを考えてみませんか。

【取材協力】香川大学医学部整形外科学准教授 真柴賛さん 高松平和病院整形外科副部長 中平旭さん

【紙面協力】高松リビング新聞社

骨粗しょう症はどんな病気?

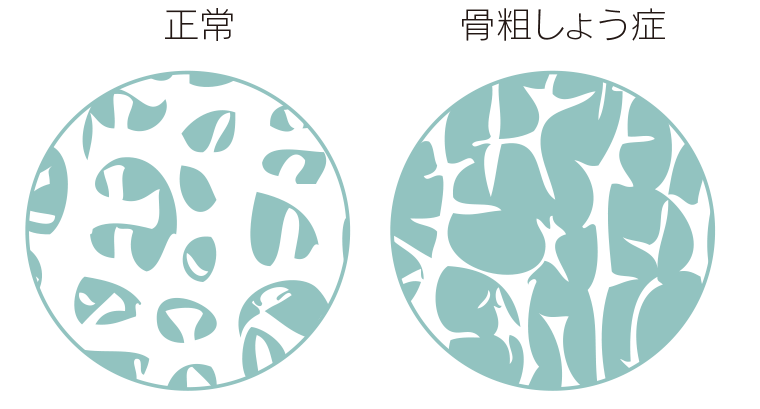

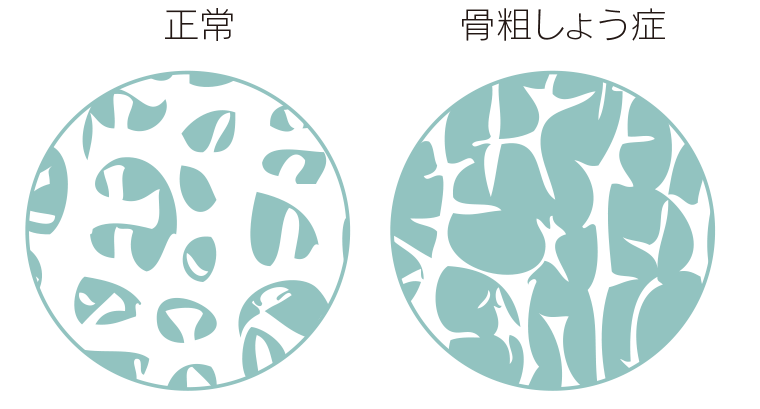

「骨粗しょう症」というと、「骨密度」が低く、骨がスカスカになるイメージ。それに加え、近年注目されているのが「骨質」。「骨の微細な構造に異常があったり、代謝のバランスが崩れてしなやかさがなくなり、もろくなっていたり、その名の通り、骨の質を表しています」と真柴先生。

この「骨質」と「骨密度」を合わせて「骨強度」。「骨粗しょう症」は、「骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大した骨格疾患」と定義されています。たとえ骨密度検査の値が悪くなくても、骨質の低下により、骨折リスクが高くなっている場合も。

診断は、骨密度を測定し、骨折の有無や問診などにより行われています。

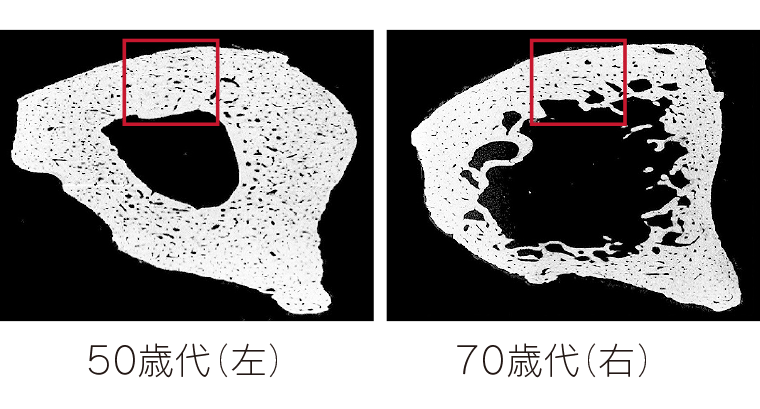

図1骨質の低下イメージ

建物でいう、はりの部分が折れています。はりの間には、カルシウムによるセメントがあります。

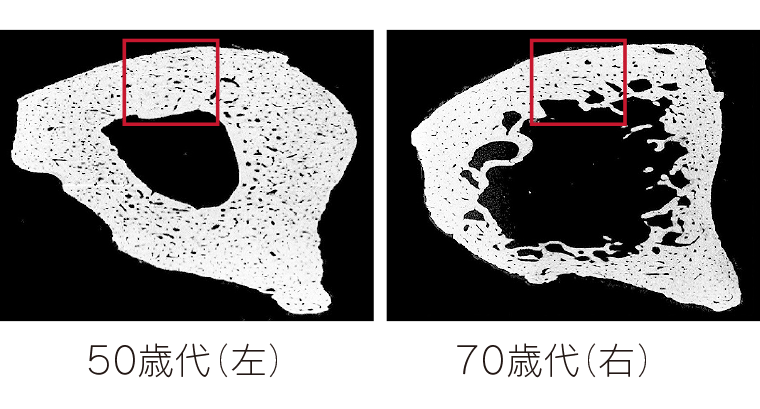

図2女性の腓(ひ)骨(外くるぶしの骨)

微細な構造が壊れ、連結性がなくなり、構造的にぜい弱になっていると考えられます。□部分の皮質骨も薄くなります。

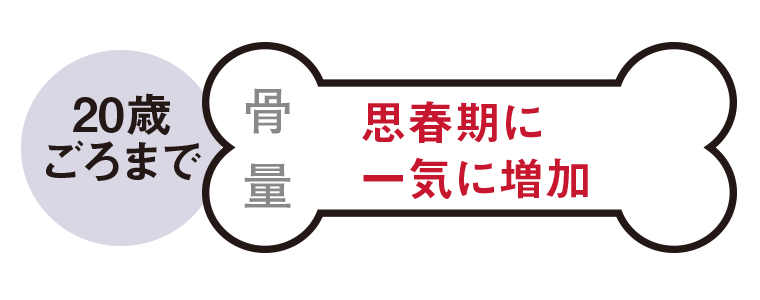

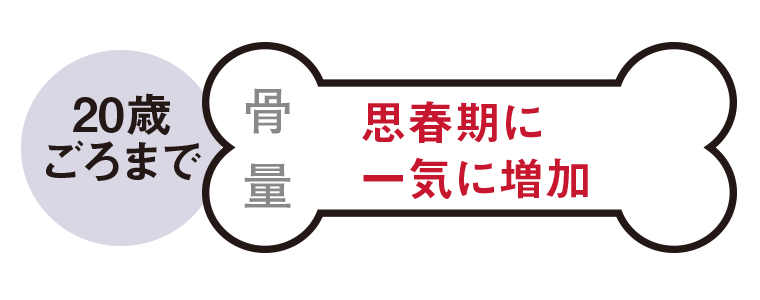

若くても油断大敵

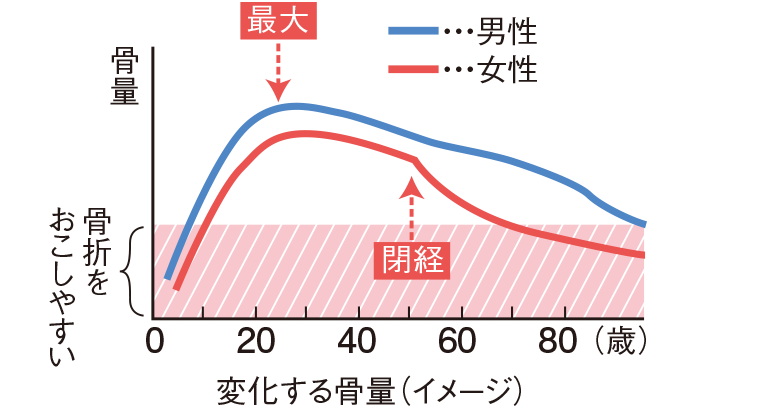

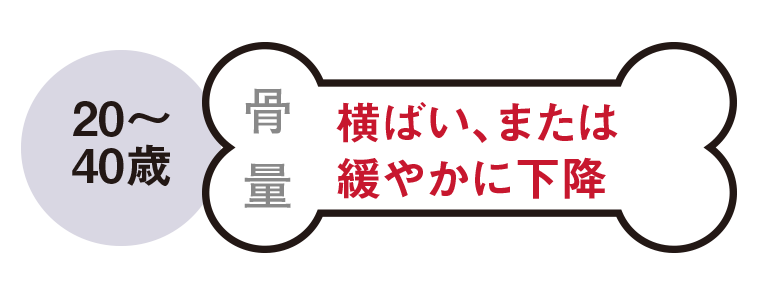

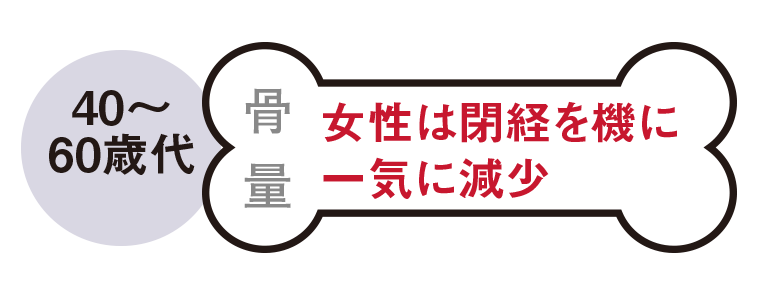

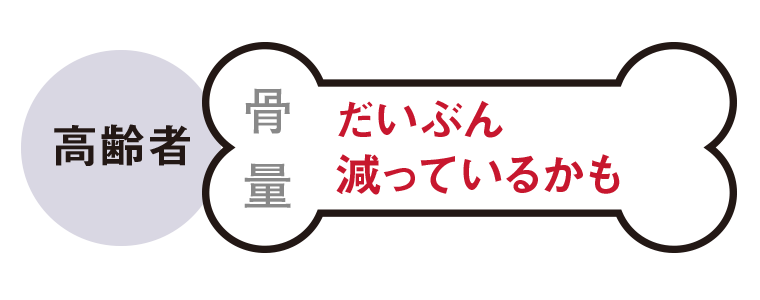

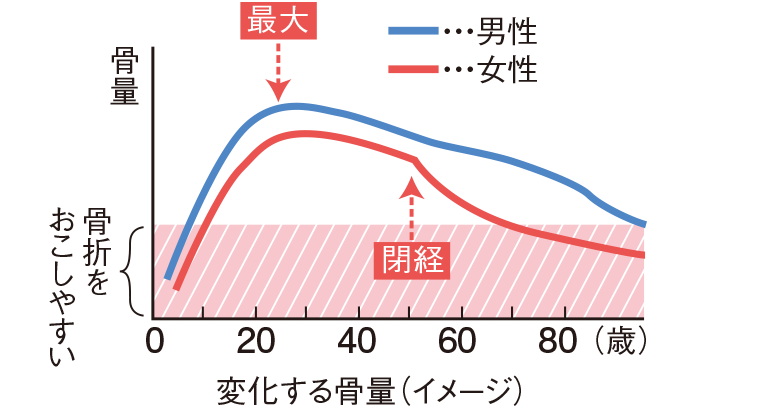

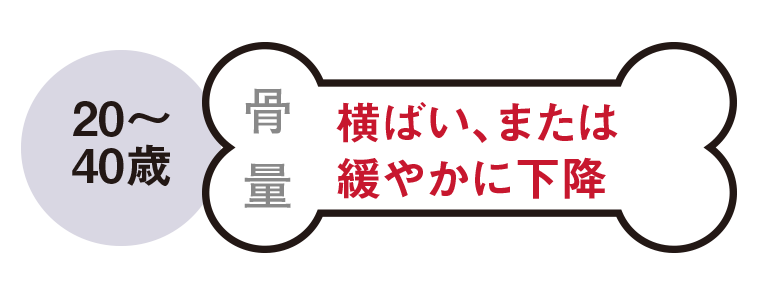

骨量は10代で一気に増加し、20歳ごろがピーク。後は横ばい、もしくは年齢とともに減っていきます(図3)。体内では、古い骨を壊し、新しく作る新陳代謝(骨のリモデリング)が絶えず行われていますが、加齢により、カルシウムの吸収が悪くなったり、ビタミンDをうまく合成できなくなったりすると、作る方の能力が低下。壊す方が上回るため、骨の密度が減っていくというわけ。

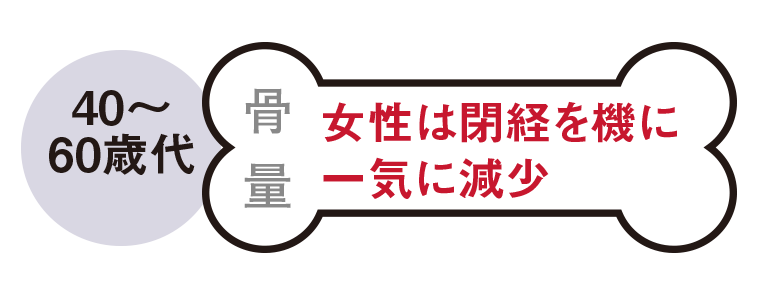

特に女性は、閉経後に女性ホルモンが減少し、骨からカルシウムが溶け出すのを抑制するエストロゲンの分泌が減るため、骨密度の減少が加速します。このため、「骨粗しょう症」の患者は、約8割が女性です。

また、「骨の形成には、運動や重力による負荷も必要」と真柴先生。成長期に栄養や運動量が足りず、最大骨量が上がらなかった場合や、運動不足で骨の強度が落ちた中高年、ダイエットにより栄養素が欠乏した人は、骨粗しょう症予備軍の可能性も…。生涯の骨量変化を表す曲線は、一人ひとりの生活習慣次第で変わります。

「高齢者がなる病気」「若いうちは関係ない」と思いがちですが、“骨の貯金”ができるのは10代。親世代が、子どもにしっかり伝え、食生活などに気を配ることも大切です。

図3変化する骨量(イメージ)

健康寿命や死亡率に関係あり

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」によると、骨粗しょう症性の骨折として、最も頻度の高い椎体(背骨の一部)骨折は、70歳代前半の25%、80歳以上の43%にも及びます。高齢で大腿(だいたい)骨を骨折した場合、5年後の生存率が半分になるという統計も。

要介護や寝たきりの原因になる「骨折」。糖尿病などの生活習慣病に比べ深刻にとらえられないことが多い骨粗しょう症ですが、「健康寿命を延ばすためにも、予防や治療にもっと目を向けるべき」と、真柴先生は警鐘を鳴らします。

意識して早期発見を

「手をついた時に手首や腕の付け根が」「なんでもないところで転んで足の付け根や太ももを」「重い物を持った時に腰を…」など、骨折したことをきっかけに骨粗しょう症の検査を進められ、発覚することも多いそう。

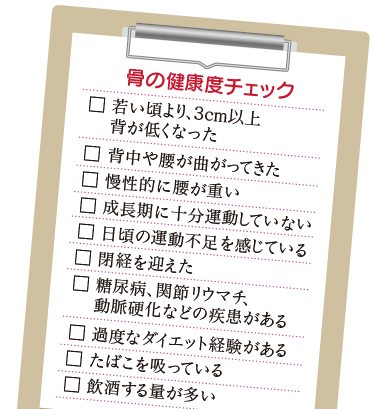

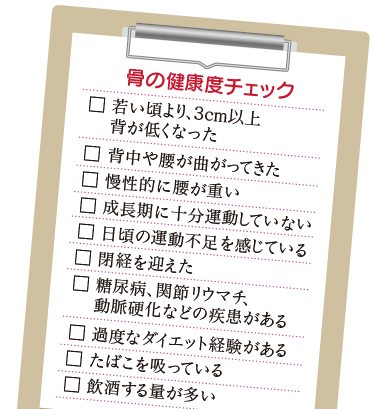

「痛みがほとんどなく、いつの間にか圧迫骨折している場合も」と中平先生。治療は、骨が減るのを抑える薬などの薬剤が中心です。「骨の健康度チェック」の項目に当てはまる人は、早めの受診を心がけて―。

こちらでは年代ごとにできる予防について紹介。骨量は、大人になってから減少の一途…とはいえ、下がり具合はあなたの心がけ次第で変わってきます。まずは骨についてよく知り、少し意識を向けてみませんか。

骨を貯金する最大のチャンス

無理なダイエットはしない

一生のうち、骨量が増えるのは成長期だけ。20歳ごろのピークまでにどれだけの骨量を獲得しておけるかがポイントです。ホルモンの影響を大きく受けるため、女性は11~15歳、男性は13~17歳ごろの思春期が特にカギ。この時期にちゃんと栄養をとり、部活などでしっかり体を動かし、日光を適度に浴びることが良いとされています。また、寝ている間に分泌される成長ホルモンも作用するため、十分な睡眠をとること。ダイエットをする子もいますが、過度な食事制限は骨量に影響を及ぼします。

規則正しい生活を

たばこ、飲酒は控えめに

骨量の変化は穏やかな時期なので、10代で蓄えた分をいかにキープするかを心がけて。子育てや仕事に忙しい世代ですが、運動不足解消にも努めましょう。お酒を多く飲む人は、男女問わず「骨密度」が低くなっている傾向があります。

検査を受け始める

意識して運動する

女性は、閉経前後で一度骨密度検査をするのがおすすめ。今の自分の骨の状態、減り方を知っておくことで、早めに対処できます。受診は最寄りの整形外科へ。骨密度は、手や足で測る方法もありますが、現在は、腰椎と大腿骨近位部での測定がより正確といわれています。

また、50代でも、手首、肩、腰椎、あばら骨などの骨折経験があれば、男女問わず「骨粗しょう症」の可能性は高いそう。近いうちに、別の部位を骨折する可能性が高いので、早めの診察を。2、3回と繰り返すうちに、治りづらくなり、目に見えて衰えるそうですよ。

この年代でやっておきたいのが、運動の習慣化。ウオーキングやジム通いなどで、筋力や運動能力を保っておくと、将来の転倒予防につながります。

早めに治療を考える

転倒を防止しよう

いかに骨量を維持するか、また転倒防止を心がけて。骨折は連鎖するため、1回目を起こさないことが肝心です。

また、骨折した場合、その治療はするけれど、「骨粗しょう症」の治療をしていない人もいます。手首、背骨、大腿骨…と連鎖すれば、必ず生活に支障をきたし、死亡リスクも上がります。

まずは1日3食、主食、主菜、副菜をそろえた食事を。というのも、カルシウムはさまざまな食材からとるのが望ましいから。さらに、骨を作るには、ビタミンD・K、マグネシウム、タンパク質なども必要なため、やはりバランスの良い食事に尽きます。

また、添加物に多く含まれるリンの過剰摂取により、カルシウムの吸収が阻害されることも。インスタント食品やスナック類、炭酸飲料など加工食品の食べ過ぎにはご用心。

「昔は、腰の曲がったおばあちゃんが家族にいたりして、子どもが骨について考えることもあった。核家族が多い今は、家族で話す機会を意識的につくってほしい」と中平先生。「成長期の大切さ」「偏食について」「将来の死亡リスク」など、家族で共有するといいかもしれません。

骨は体を支えるだけでなく、カルシウムの巨大な貯蔵庫としての役割も。心臓や脳を動かすために必要なカルシウムは、不足すると骨から得るため、食事で摂取しなければ、文字通り骨を削ることに…。

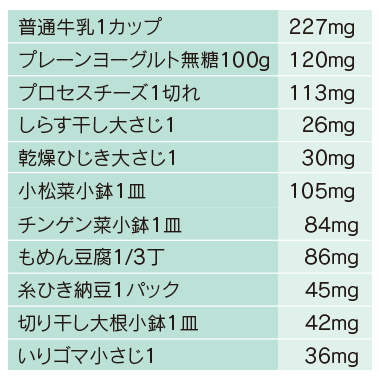

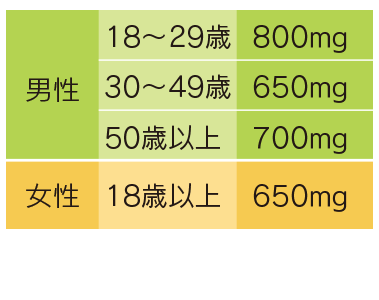

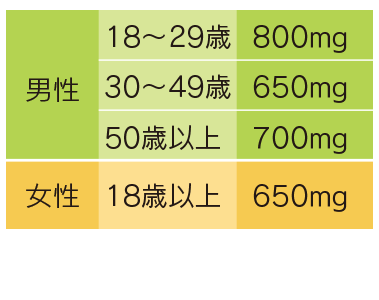

カルシウムの目安

1日当たりのカルシウムの摂取推奨量(日本人の食事摂取基準2015年版より)

食品に含まれるおよそのカルシウム量(七訂 日本食品標準成分表より)