スケートリンクがオープン!【三井アウトレットパーク 滋賀竜王】

春と秋に特集している城跡シリーズ。今年は近江の名門にスポットを当てて、専門家おすすめの城跡を巡ります。春は、鎌倉時代から戦国時代にかけて近江南部を治めた六角氏ゆかりの地を紹介しますよ。

訪ねたのは近江八幡市と東近江市にまたがる繖(きぬがさ)山(標高約433m)。東国と京を結ぶ東山(とうざん)道を押さえるこの山に、六角氏の戦国時代の本拠・観音寺城跡があります。山の南側一帯に築かれた城郭は、日本五大山城にも数えられています。

さて、城の主・六角氏は長く近江守護を務めた名門ですが、その活躍ぶりは広く知られていないような…。「城郭をいち早く石垣で整備したことで知られます。派手さはありませんが、織田信長に攻められるまでの約70年間が最盛期で、室町幕府将軍自らが2度討伐を試みたほどの有力者でした」と小林さん。また、「城下町の石寺に自由交易を促す楽市を日本で最初に導入するなど経済政策に長けていた」とも話します。

しかし、美濃から上洛する信長とぶつかった観音寺城の戦いでは、隣の箕作(みつくり)山の支城を攻め落とされると、観音寺城をあっさり開城し甲賀に退却。「この頃の六角氏は家臣団の統制力が弱く、一枚岩でなかったことが逃走の一因だったかもしれません」(小林さん)

そんな六角氏の栄枯盛衰を見届けた繖山に、実はもう一つ、家臣の居城跡とされる佐生(さそう)城跡があります。2つの城跡をまとめて散策しました。

公益財団法人滋賀県文化財保護協会

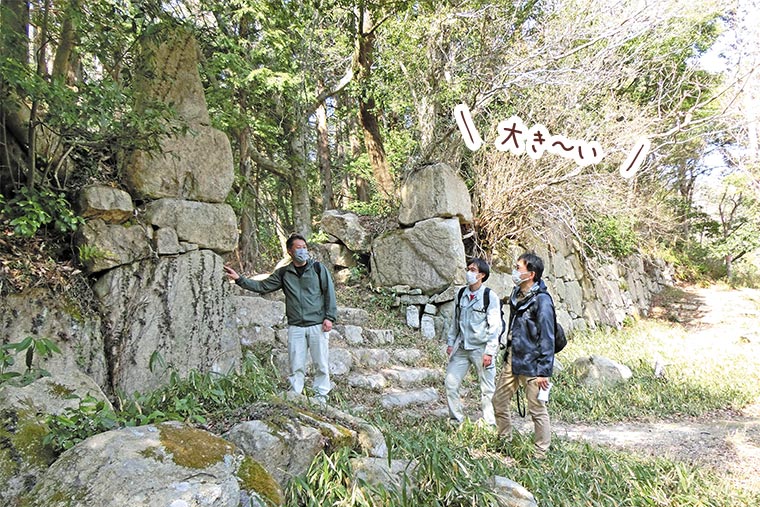

写真左から

小林 裕季さん・山口 誠司さん・堀 真人さん

滋賀県内で文化財の発掘調査に取り組み、講演会などを通してその価値と魅力を発信

複数ある観音寺城跡の散策ルートのうち、今回は山上にある観音正寺の裏参道駐車場まで車で上り、そこから城内を歩くルートを選択。それでも実際に歩くと、観音寺城のずぬけたサイズを実感! 中心部だけでもゆっくり回ると2時間かかりました。

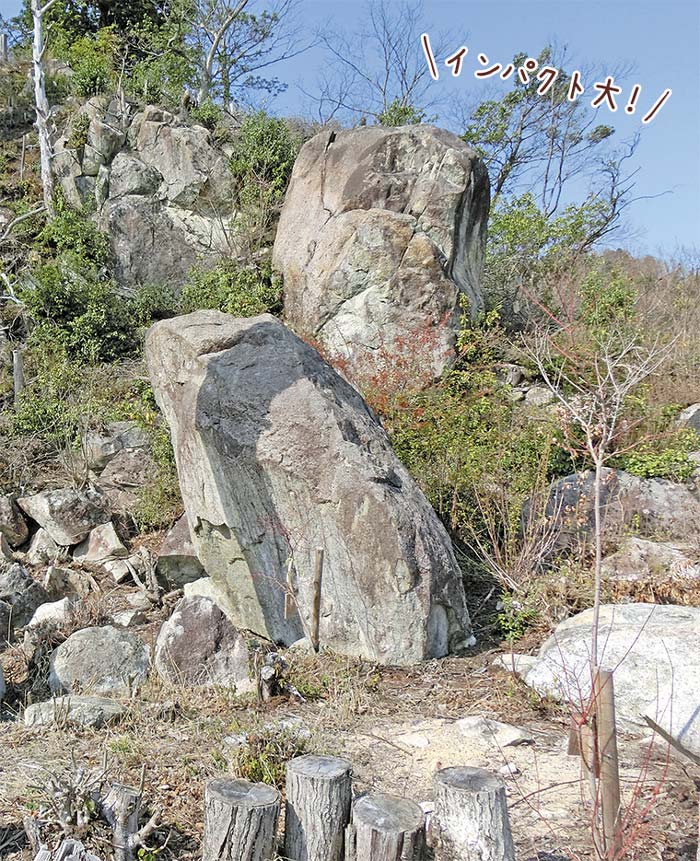

観音正寺から歩くこと約10分、城の伝本丸に通じる大石段あたりから見どころが続きます。伝平井丸、伝落合丸、伝池田丸と名前のついた屋敷地跡の石塁や石垣には、とりわけ巨大な石が使われていて目を引きます。「ちなみに、こうした曲輪(くるわ)と呼ばれる屋敷地跡などの平坦面は大小300以上、山の南側斜面に見つかっています。おそらく日本一の数です」(堀さん)というからびっくり。屋敷地がひな壇状に並ぶ山の斜面の光景は、麓から見ると威圧感があったのでは。

また、注目点として小林さんは「本来、石垣で覆った城郭は安土城以降の近世城郭に見られます。それより数十年先行して石垣を多用した観音寺城は中世城郭の例外」と説明。排水用の石の水路なども残り、石を用いた高い土木技術と工夫がうかがえます。

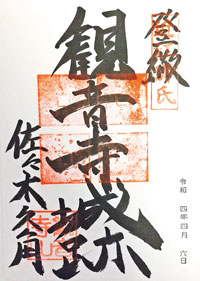

西国三十二番札所で、聖徳太子創建。寺院を参拝したあと、登城という順になるので寺の拝観料(大人500円、小・中・高300円)が必要。ご城印(写真右)は寺の受付で購入できますよ

西国三十二番札所で、聖徳太子創建。寺院を参拝したあと、登城という順になるので寺の拝観料(大人500円、小・中・高300円)が必要。ご城印(写真右)は寺の受付で購入できますよ

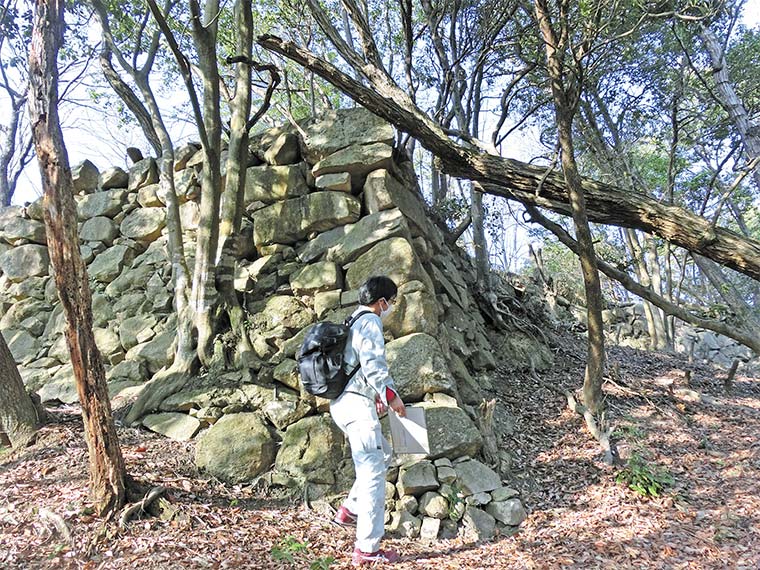

繖山北端(東近江市佐生町)に位置する佐生城跡は、観音寺城の数ある支城の一つ。「登城口から10分ほどで登れる手軽さと、コンパクトな城からは考えられないほど立派な石垣が存在するギャップがいい」と山口さんが推す城跡です。

六角氏の家臣・後藤氏の居城とされますが、「有力な家臣が持ち回りで住んでいたかもしれない」と専門家3人は深読み。「観音寺城との間に尾根を切断する堀切がないので、観音寺城の北側を守備する出先機関的なものと考えられます」(山口さん)

石垣のほかには虎口や土塁を確認できる程度ですが、単純な道筋で、歩きやすく舗装もされており、子連れのお出かけなどにもいいかも。

\ 知識を深める /

観音寺城や六角氏にまつわる資料を展示。繖山の麓にあるので散策ルートに加えるのもよし。2022年6月5日(日)まで特別展「戦国時代の近江・京都―六角氏だってすごかった!!―」を開催