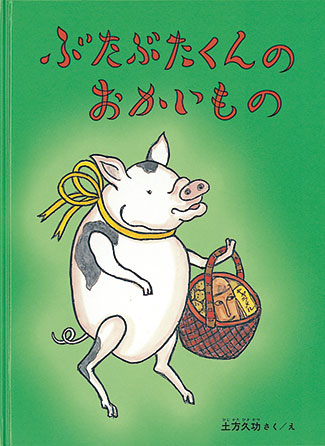

ぶたぶたくんのおかいもの

近江商人という名前は聞いたことがあるけれど、どんな人なのかよく知らないという人もいるのでは。そこで、(財)近江商人郷土館の館長で同志社大学名誉教授でもある末永國紀さんに詳しく聞きました。もっと身近に感じたいという人に、近江商人にまつわるお出かけスポットも紹介していますよ。

そもそも近江商人とはどんな人たちでしょう。

「全国各地で商いをしていた近江出身の商人のことです、鎌倉時代から江戸時代を中心に昭和前期に活躍し、出身地は高島・近江八幡・日野・湖東・湖北でした。

“近江商人”と呼ばれるのは、近江に本宅を置いて県外で商売する商人を、地方の人々が“近江から来た人”という意味で、『近江商人』と呼ぶようになったからです。

その商売の方法は、近江の麻布や京都・大阪の既製品を持ち下(くだ)って地方の商人へ販売し、帰り荷は地方の特産物を仕入れて持ち帰って販売する『持ち下り商い』でした。

この商売のポイントは、一つは行きと帰りの2回商売するノコギリ商いであったこと、もう一つは販売先が商人相手の卸売りであったことです」

当時の商人たちが効率良く商売をしていたことがうかがえますね。

東近江市の藤井彦四郎邸にある近江商人をイメージした銅像。てんびんをかついで商いをする人のほか、船なども使っていた人もいたそう

「近江商人として〝向いている〟といわれていた人たちには共通する三つの素質がありました。一つ目は機転が利くかどうか。これは今でも通用する話ですね。二つ目は、素直な性格であるかどうか。三つ目は、自分だけ得をすることばかりを考えず、相手のこともきちんと考えられることです。

近江商人の教えでは、薄利であっても世の中のためになることを行うという〝三方よし〟の考えを大切にしていました。そのため、ただ品物を売りさばくのではなく、出店した地域の人たちとの信頼関係を築くことにも注力していたんですよ。

この教えに沿った考え方ができる商人が何代も続いた商家は大金持ちになったり、現在まで残る企業へとつながっていきました。このような商人の考えは、現代におけるビジネスの源流になっています」(末永さん)

教えてくれたのは

県内各地にある近江商人の史跡や資料館などを巡ってみませんか。

近江商人について新たな発見があるかもしれませんよ。

屋敷跡の前には、小野組の屋敷があったことを示す石碑が

高島市出身の豪商、小野善助が住んでいた屋敷があったとされる「小野組総本家屋敷跡」。明治時代初期に日本の経済界で活躍した商人の総本家があった場所に、現在は屋敷の跡地と案内板が残っています。屋敷や暮らしぶりを想像してみるのも良いかもしれませんね。

旬の食材を使用した「鯛そうめん御膳」。日野町の伝統料理を楽しんで

日野町の郷土料理を食べて、当時の人たちの食生活に思いをはせて。

「旧山中正吉邸」内にある「食体験レストラン」では、「日野の伝統料理を継承する会」が作る日野町の伝統料理をいただくことができます。

おすすめは、「鯛そうめん御膳」(要予約・2200円・入館料込み)。鯛そうめんや、手作りのゴマ豆腐、白和えなど8品がいただけます。商家の座敷で庭園を眺めながら食事を味わえるのも魅力の一つ。

近江商人郷土館。昔ながらの趣のある外観が特徴

江戸時代に活躍した豪商で、総合繊維商社の創業者とされる小林吟右衛門(ぎんえもん)。実際に住んでいた屋敷を一般公開した資料館「近江商人郷土館」では、商売をするにあたって使われていた帳面や店の看板などが展示されています。ほかに、当時の生活ぶりを知ることのできる生活館もあり。

建設された昭和12年の趣が残る外観

近江商人・古川鉄治郎によって寄贈された「豊郷小学校旧校舎群」。ウイリアム・М・ヴォーリーズが設計した建物で、現在、館内には町立図書館や子育て支援センターなどが入っており、町民の生活に役立てられています。館内は見学自由。

東海道のそばに立つ、常夜燈としても利用されていた道標

JR「草津」駅東口から草津川を目指して東に20分ほど歩くと、住宅街の中に見えてくるのが「草津宿江戸口見附横町道標」です。1817年に「東海道伊勢道」と「金勝寺信楽道」の分岐点に道しるべとして建てられ、日野商人・中井正治右衛門が社会貢献の一環として建設費用を工面し完成したといわれています。

道標から徒歩約5分の場所にある「草津川跡地公園」を目印にして歩いても。