吉笑庵・タテベコーヒーロースターズ

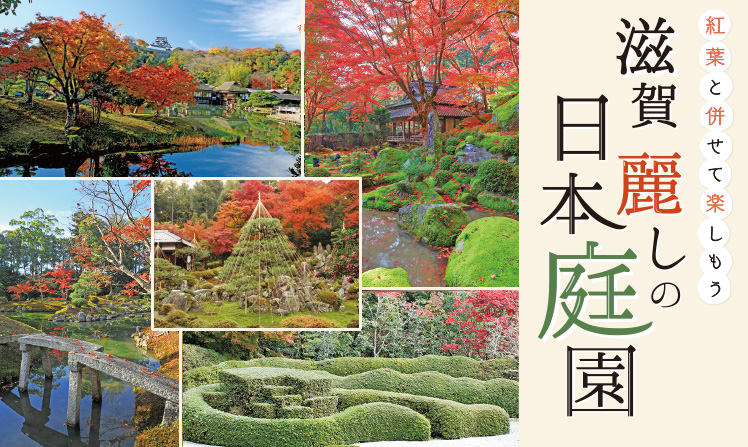

今年の紅葉は、趣のある日本庭園で楽しみませんか。滋賀の日本庭園を愛する、作庭家・重森千靑(ちさを)さんによるポイント解説も併せて紹介します。

彦根藩4代当主・井伊直興(なおおき)の時代に築造された玄宮園。池の周りを歩きながら鑑賞する池泉(ちせん)回遊式庭園です。

庭の大部分を占める池「魚躍沼(ぎょやくしょう)」に縁起の良い鶴島・亀島を配し、ほとりには「鳳翔台(ほうしょうだい)」「臨池閣(りんちかく)」といった2つの茶屋が。

おおむね1万石以上の大名が造った大規模な池泉回遊式庭園を「大名庭園」と呼びますが、玄宮園もその一つ。格調高さが魅力です。

ちなみに「国の名勝」にも指定されている玄宮園からは「国の特別史跡」の彦根城跡と「国宝」の天守を見られます。この3つがそろう大名庭園は、日本でここだけなんですよ!

推古13年(605年)、聖徳太子によって創建されたという、古い歴史を持つ教林坊。岩屋にまつられた本尊や、苔むす巨石が連なる庭園の様子から、「石の寺」とも呼ばれています。

その庭園は、小堀遠州の作と伝わる池泉回遊式庭園。鶴島・亀島をはじめ大小の石組みを豪快に配した桃山時代を象徴する庭園です。

秋には約300本のもみじが紅葉し、緑に包まれた庭園とのコントラストが息をのむような〝絶景〟をつくり出します。

写真提供/甲賀市観光協会

大池寺の「蓬莱庭園」は小堀遠州の作と伝えられる枯山水庭園です。

枯山水庭園とは、水を使わず、石組み(注:庭内に石を置き、景観をつくり出す手法)や白砂などで水の流れを表現した庭のことですが、この蓬莱庭園にはその石組みが使われていないのが最大の特徴。サツキの刈り込みだけで、神仙の世界を表現しています。

正面奥の二段刈り込みと左右の刈り込みは海と波。その手前には美しい曲線の宝船が浮かび、階段状の刈り込みで七福神の姿を表現しています。

秋は紅葉とサツキの緑と白い砂が美しい調和を見せてくれます。サツキが咲いて刈り込みがピンクに染まる5~6月もおすすめ。

創建は奈良時代初め。県内でも有数の古い歴史を持つ兵主大社ですが、庭園の原型はそれ以前から存在したらしいというから驚きです。

広大な庭は、なだらかな曲線を描く池と一面の苔が美しい池泉回遊式庭園。中央に大きな石、その左右に小さめの石を配した三尊石(さんぞんせき)が立つ築山や、随所に配された石組み、もみじなどで構成されています。

いにしえの遺構が残るだけあって、同じ池泉回遊式庭園でも、江戸時代の大名庭園とは少し趣が異なる印象。見比べてみるのも日本庭園の一つの楽しみ方かもしれませんね。

水が湧いた状態の雨後の庭

中央には不老不死を象徴する蓬莱島、その後方には斜面を利用した枯(かれ)滝と三尊石が。縦方向を意識した立体的な構成の築山式枯山水庭園です。使われている石は見えているだけでも約500もあるのだとか。

この庭の大きな特徴は、枯山水の池を白砂ではなく緑の苔で表していること。さらに、雨が降るとここに水が湧き上がり、池泉式庭園に様変わりする大変珍しい作りになっています。

これは庭の脇にある降り井戸形式の大きなつくばい(注:一般的な石製の手水鉢=ちょうずばち=ではなく、地面に掘られた池のようなもの)と枯池が地中でつながっているために起きる現象で、水は雨がどれだけ降ってもあふれることはないのだそう。江戸初期の高度な作庭技術に感服です。

滋賀の日本庭園は伝統的に石組みの技術がとても高度で、水の扱い方も卓越していると感じます。また、その成り立ちや趣も多種多様。作庭に柔軟性があるのも特徴といえるでしょう。

知れば知るほどすごさが分かる、それが滋賀の庭園の魅力です。洗練された京都の庭園も素晴らしいですが、独創的、という点では滋賀に軍配が上がるかもしれません。

作庭家・重森千靑さん

主な作庭に京都の松尾大社瑞翔殿庭園、真如堂随縁の庭など。著名な作庭家・重森三玲の孫

松尾神社(東近江市)

「桃山時代初期の豪快な石組みが素晴らしい枯山水庭園です」

蘆花浅水荘(ろかせんすいそう)(大津市)

「日本画家・山元春挙(しゅんきょ)のアトリエ兼自宅。当時は琵琶湖と庭続きで、その遺構が残っています」

慶雲館(長浜市)

「盆梅展で有名ですが、庭園は7代目小川治兵衛の作庭です」

近江孤篷庵(こほうあん)(長浜市)

「小堀遠州の菩提寺です。本堂から枯山水と池泉庭園の両方を見ることができます」

旧秀隣寺庭園、池の沢庭園(高島市)

「旧秀隣寺庭園は室町時代、池の沢庭園は平安後期の旧跡。庭マニアの方におすすめです(笑)」