2019年も期待!今年活躍した滋賀の人

日本では寺院の数がコンビニエンスストアの数より多いと聞いてびっくり。お寺って実は身近なところ? ―ということで、地域の人々が集まるすてきなお寺のお坊さんを訪ねました。

甲賀市・浄観寺 山添真寛さん

今年6月、神戸市で行われた、宗派を超えた法話決戦「H1法話グランプリ」で審査員特別賞を受賞。公演スケジュールはウェブで確認を。http://yamazoe-shinkan.com

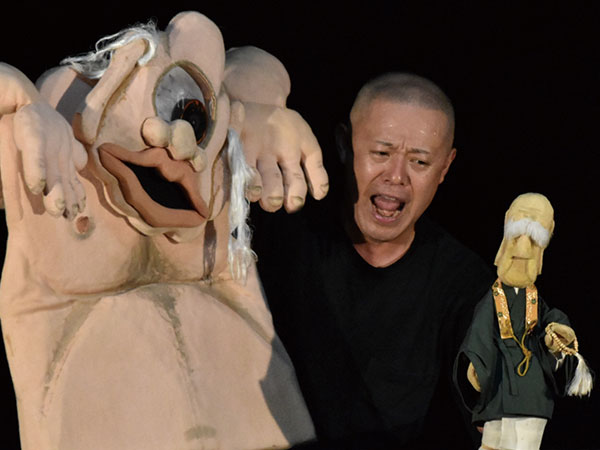

一人で準備して、一人で演じる〝浄土宗の劇団ひとり〟こと、山添真寛さん。生まれは甲賀市信楽町にある浄観寺で、現在は京都市の龍岸寺を手伝っています。

法話は、僧侶が出てくる昔話を人形劇や紙芝居で演じるスタイル。週末を中心に全国各地のお寺や幼稚園、イベント会場を飛び回り、豊かな演技力で見る人を笑顔にします。

「子どもたちの心のどこかに〝面白いお坊さん〟が残ってくれたら。そして彼らが成長し、困難にぶつかった時など、ふと『お寺に行ってみようかな』と思ってくれたらうれしい。お寺に行くきっかけをつくることが僕の役割だと思っています」

お寺のお供えを経済的に困難な家庭に届ける「おてらおやつクラブ」(2018年度グッドデザイン賞大賞受賞)に関わり、「おてらおやつ劇場」も展開。法話は「和顔愛語(わげんあいご)」で締めくくります。「優しい笑顔と言葉で日々過ごすことが幸せにつながるのでは」

有名な昔話「三枚のお札」も迫力の演技! 「大人は10で割った年齢で見てください。童心に返って楽しめますよ」(山添さん)

草津市・西方寺 牧 哲玄さん

カードを巧みに操る牧さん。現在はブギウギピアノのリズムで奏でる宗歌を練習中とか。ユニークな発想に興味津々です!

名刺に描かれたトランプの絵を見つめる記者に、「妻が考案したデザインです。得意のマジックを法話と掛け合わせてはどうかとアドバイスをくれました」と話すのは、西方寺(草津市青地町)副住職の牧哲玄さん。飽きない説法が評判となり、今やあちこちから講演のオファーが入るとか。

広い境内では、同寺主催のマルシェをはじめ、地域の人が主催する学習塾やヨガ教室、能面教室なども行われています。裏山のキャンプ場ではボーイスカウトが活動し、グラウンドではグラウンドゴルフを楽しむ高齢者の姿も。 「場所を提供する代わりに、みんな清掃活動に協力してくれるなど、宗教や世代を越えた地域のつながりができてきました。にぎやかな様子を檀家さんが喜んでくれているのもうれしいですね」

時代に合わせたお寺の在り方を探っているという牧さん。「いろいろ試しながら、みんながお寺に何を求めているのかを見つけたいです」

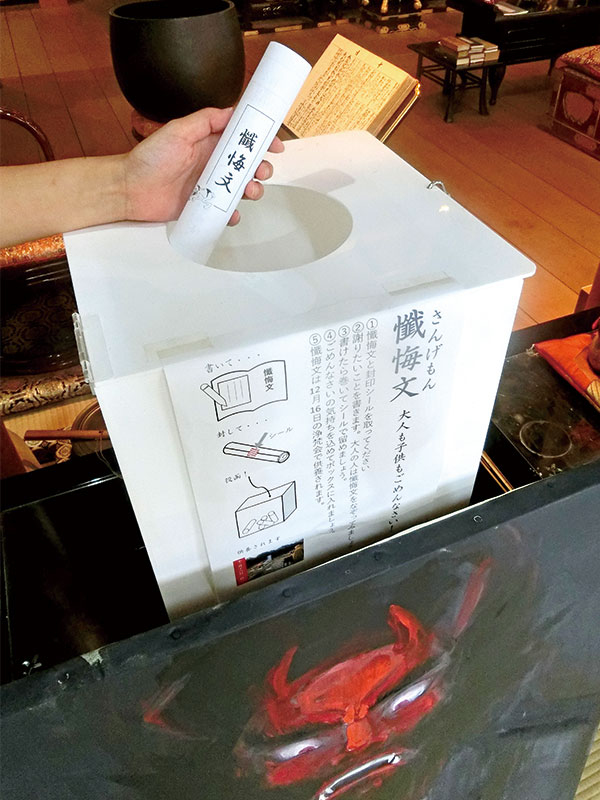

本堂には、過去の過ちを悔い改める「懺悔文(さんげもん)」の投函ボックスを設置。12月15日(日)午後1時から行われる浄梵会で焼却し、供養してくれます

鐘は突き放題(午前1時まで)。年越しラーメンなどの屋台も。

問い合わせ=西方寺 TEL:077(564)2277

草津市・正定寺 佐々木昭道さん

よく響く歌声にうっとり! 48年前にお坊さんバンド「槇島プレイボーズ」を結成。メンバーは入れ替わっていますが、今も活動中。「びわこジャズ東近江市」にも毎年出演しています

約30年前から〝ギター説法〟を続けている正定寺(しょうじょうじ・草津市草津)前住職の佐々木昭道さん。「あるお説教師さんが法話の中でご詠歌を唱えられているのをたまたま聞き、歌の力を実感したんです」とそのきっかけを話してくれました。

以来自らも、もともと得意だったフォークギターを使ってご詠歌を唱えたり、昭和の唱歌や童謡、オリジナル曲を法話に織り交ぜるように。中には、童謡の「どんぐりころころ」を「地獄にはまったドングリが、念仏を唱えて極楽へ導かれる」という仏教物語に仕立てるなど、クスッと笑える替え歌も。参加者には歌詞カードを配って一緒に歌ってもらいます。

園長を務める草津市内の幼稚園では、ギターやパネルシアターを使って園児と楽しく遊びながら暮らしの学びを説く「園長タイム」を開催。また、檀家の人らとバンド「草津プレイボーズ」を結成し、地元の祭りなどに出演することも。仏の教えを音楽にのせて、地域の人々に伝えています。

11月に行われた「草津街あかり」でライトアップされた正定寺。このほかにも、毎月第3土曜午前10時からは本堂で写経体験を開催するなど(無償)、地域に対して開かれたお寺を目指しています。問い合わせは正定寺=TEL:077(562)3403=へ

東近江市・法泉寺 増田洲明さん

「地域内外の人々のご縁結びの場になれば」と、お寺の門を開いて毎年一回上方落語を聞く「法泉寺寄席」も開催。今年11月2日には25周年を終えました。問い合わせは法泉寺=TEL:0748(22)2814=へ

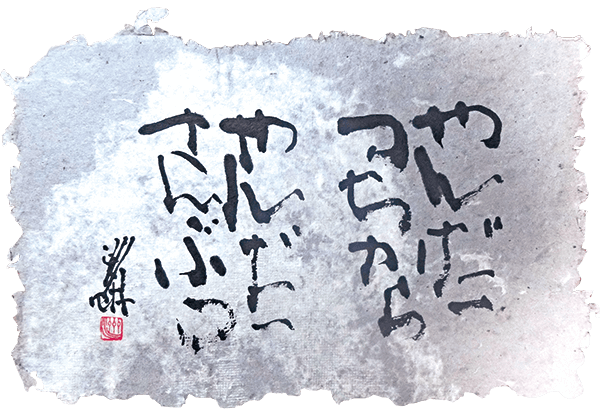

書の創作活動に長年取り組んでいる法泉寺(東近江市建部堺町)住職の増田洲明さん。暮らしの中でもたらされた気づきを短い言葉で書き表し、門前の掲示板に張り出しています。

その言葉をしたためるのは、創作で書き損じた反故紙(ほごし)を漉(す)き直した〝おわび紙〟。こうして書きためた書で個展を開き、2006年には作品を「土に埋もれひかる糞(くそ)」(池田出版)にまとめました。

ちなみに作品集のタイトルは、畑仕事中に着想を得たそうで…。

「体内で取捨選択され、不要なものとして排せつされたしぼりかすが、糞。ところがこの糞に土の布団をかぶせると、最後のひと働きとばかりに肥やしとなって美しい花を咲かせます。人も老いるとしぼりかすになる。けれど、たとえ寝たきりになっても、介護する若い人を育てておられると受け止めたらそれも立派な働き。まさに〝くそじじい〟〝くそばばあ〟(笑)」。

共生社会への示唆に富む、その言葉にもっと触れていたくなりました。

「やんだつちから やんださんぶつ」。増田さんが紡ぐ言葉の中には、畑仕事を通して生まれたものがたくさん