Special Interview:家事シェアでハッピーに

子どもが安心して学び、健やかに成長するために、親がしてあげられることとは何か、考えてみませんか。発達段階を3つに絞り込み、その特徴を踏まえた親のサポートについて、臨床心理士・浦野俊美さんにアドバイスしてもらいました。 紙面協力/播磨リビング新聞社

小学校低学年

1対1、親と子だけの関係が強い。

自己中心的な傾向がみられる。幼さを残しながらも、大人の言うことを守る中で善悪についての理解と判断ができるようになる。

小学校高学年

横の関係が出てくる時期。

3、4年生くらいから友達関係ができる。自分と周囲を客観的に見比べて劣等感をもったり、自信を失ったり、いわゆる「9歳の壁」にぶつかることも。

中学生

思春期、反抗期を迎える。

自らの生き方を模索し始める時期。「14歳の壁」ともいわれる時期(中学2年生)は心理的、行動面においてさまざまな症状が表れやすい。

子どもにとって〝わが家〟が安全で安心できる場であるためには、親は常日ごろから、子どもの様子をキャッチできるよう見守ることが大切です。元気なのか、明るいか暗いか、しんどそうなのか、表情を捉える。特に高学年以上になると自分から言わない分、小さいときより余計に注意が必要です。表情以外にも、食事や睡眠、服の汚れなど、さまざまなところに関心を払いましょう。

最近は新型コロナウイルスの影響で、マスクの装着やソーシャルディスタンスなど新しい生活様式が取り入れられた結果、子どもと深いところでつながっている心の絆、愛着関係を築くのが難しくなったように感じます。しかし、こういう状況だからこそ、ちょっと体にふれるだけでいいので、年齢にかかわらず、いつも以上にスキンシップを大切にしてほしいものです。

ここで紹介したように、発達段階による子どもの特徴や、強いストレスを感じた時の症状の表れ方など、親が心得ておくと、親自身が不安なく、ゆとりを持って子どもをサポートすることができると思います。

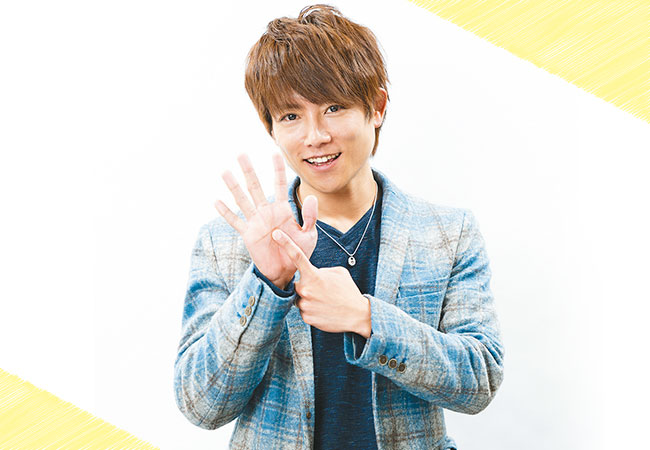

教えてくれたのは

はりま心理オフィス101

代表・臨床心理士 浦野 俊美さん

今年は経験したことのない感染症によって、子どもたちは漠然とした不安を抱えているようす。読者の悩みを元に話を聞きました。

コロナ禍のように先の見通しのつかない、ウイルスという目に見えないものと戦っている状況では、いつも以上にイライラしたり、訳の分からない不安があったりします。そういう感情やストレスがあるのは“当たり前だ”という感覚を持ちましょう。今までにないストレスを感じると、新しい環境に適応するにも、かなりの時間を要することもあります。

またストレスによって起こりやすい症状(下記参照)は、すぐに表れるとは限りません。人によって症状の出方や時期が異なるので、親は子どもの様子を注視する必要があります。そして「大人でも不安になるので、子どもだったらなおさら大変なこともある」と、しんどさを共有しましょう。弱音を吐いてもいいんだと思えば、親子の関係が楽になり、親にできることがきっと見えてくるはずです。

読者の中には、「子どものモチベーションが上がらない」という声、「勉強などのやる気を上げるにはどうしたらいいの?」という悩みも多いそうですね。その場合、やる気が起きない背景や子どもとの関わりを見ることも大切です。単に、勉強しなさい、頑張りなさいと言うだけではモチベーションは上がりません。言えば言うほど、やる気を失くすこともあります。

大切なのは、「主体は誰か?」ということ。勉強するのはお母さん、お父さんではなく、子どもがするのです。“させられ感”があると、かえって意欲を失くしてしまいます。

いずれにしても、子どもの発達段階の特徴を頭の片隅に置いて、関わり方を立ち止まって考えてみましょう。子どもだから「親が教えないと」と思っているときは相手のことが見えにくいものです。言葉がけも大事ですが、親自身の態度にも気をつけて。方法論を身につけて、指示命令のように言うと、子どもは“させられ感”をキャッチします。わが子を信頼していると思えて出た言葉は、きっと子どもに届くはずです。

反応する理由や傾向を知っておくと、気持ちにも余裕が生まれます。

引用/鳥取大学大学院医学系研究科 竹田研究室 作成資料

子どもの力になるには、親自身が元気で、心に余裕を持つことが大切です。「セルフハグ」は、ストレスを和らげる方法の一つ。1日1回、寝る前にでも利用して、親である〝私〟を癒やしてあげましょう。ささいなことでもいいので、自分でよくできたと思うことやうれしかったことを思い出して。〝幸せ〟だったり、〝ホッとした〟気持ちを感じたら、子どもにもゆとりを持って接することができるようになります(浦野さん)。

腕を組んで上腕をつかみ、深呼吸をして、ゆっくりと息を吐き出すを繰り返す。生まれたときのわが子を思い出してハグをしていると、体も心も温かくなりますよ。